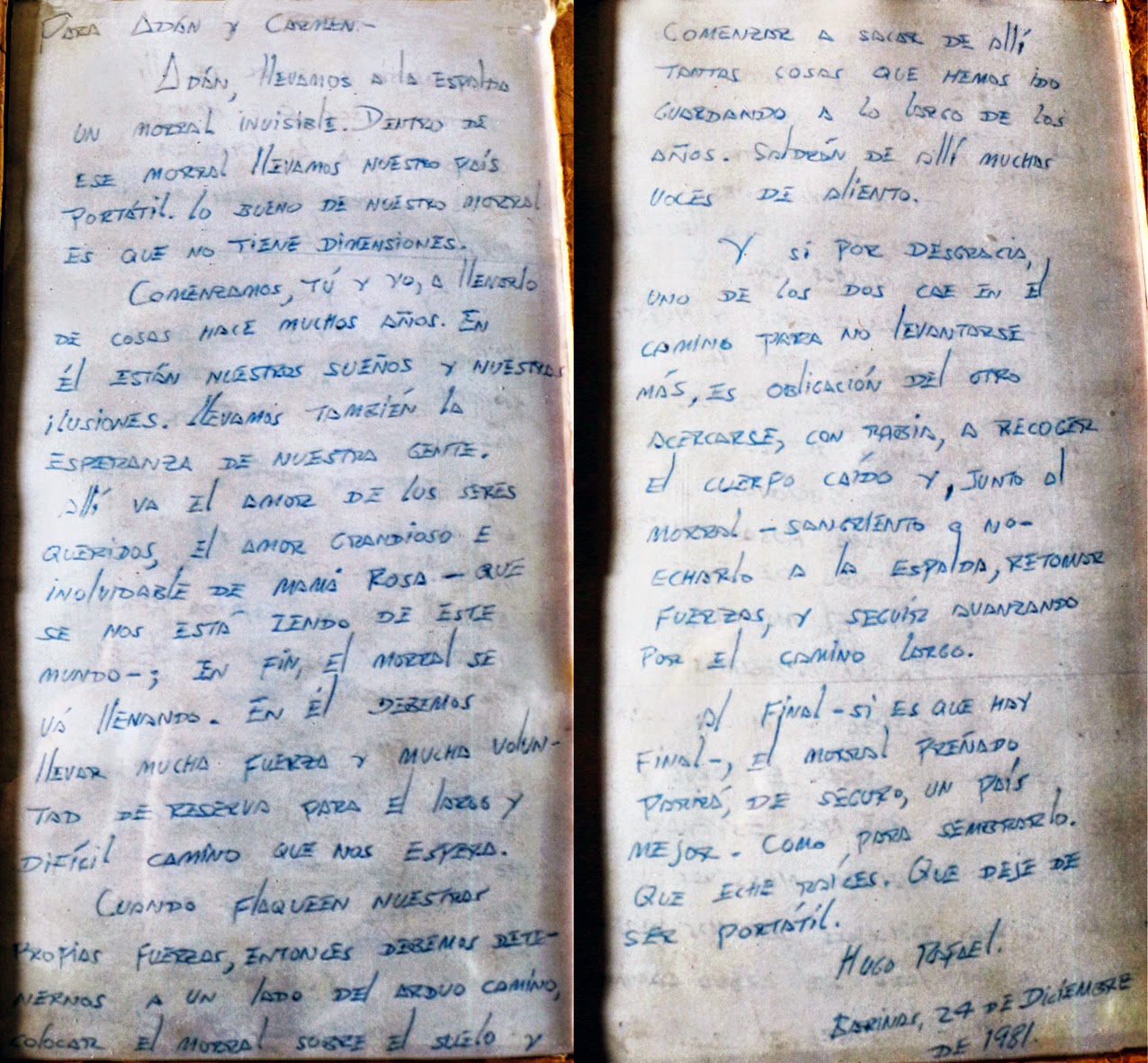

El 24 de diciembre de 1981, Hugo Chávez le regaló a su hermano Adán un libro cuya dedicatoria comenzaba diciendo: “Adán, llevamos a la espalda un morral invisible. Dentro de ese morral llevamos nuestro país portátil, lo bueno de nuestro morral es que no tiene dimensiones (…) en él están nuestros sueños y nuestras ilusiones. Llevamos también la esperanza de nuestra gente”. El morral es legado y símil, inspirado en el título de un libro que en sus páginas retrata aquel país padecido, con anhelos de cambio revolucionario, en la llamada década violenta.

El libro se llama País portátil (1968), del escritor venezolano Adriano González León, una historia que se nutre del pasado nacional y que en consecuencia insufla aliento al presente en constante construcción, en movimiento perpetuo. Aunque es ficción, narra la contemporaneidad, la cercanía de esos tiempos que dieron paso a los cambios que irrumpieron en la Venezuela finisecular del siglo XX y dieron apertura al ciclo histórico que hoy vivimos.

Su protagonista es Andrés Barazarte, estudiante universitario, cuya misión en una operación clandestina de guerrilla urbana es llevar a un punto de encuentro, en un maletín, el explosivo que desencadenará una acción colectiva de impacto contra el gobierno. Tendrá como último recurso ―luego de no poder encender el carro, ni hallar un taxi― tomar un autobús y “con el corazón subido hasta la lengua” recorrer la ciudad de “avenidas inmensas que cortan y reparten los barrios”. En su trayecto dentro de esa Babilonia caótica, producto del “desarrollismo”, con cuestionamientos y recuerdos de su infancia, la narración se adentra en la historia de su familia, en la que engarza la suya dentro del proyecto revolucionario; mientras, las anécdotas, diálogos, pensamientos e imágenes de la realidad mosaico de esa Caracas retratan a su vez la historia reciente del país para dejar en el lector el aliento suficiente para la toma de conciencia política.

En un discurso intimista, la narración emplea la asociación libre de pensamientos para hacer saltos en el tiempo con monólogos que llevan al lector al pasado de Andrés, de la familia Barazarte, de sus compañeros de lucha, con los conflictos individuales de cada personaje que van macerándose para el desenlace final. Se yuxtaponen discursos que cubren un siglo de historia nacional y se pone en relieve el peso de la acción revolucionaria desde la realidad política, la conciencia de clase, la precarización social en medio del mensaje consumista y la redención familiar.

La historia de los Barazarte cubre unos 100 años, desde los tiempos de la Guerra Federal hasta la década de 1960, en plena insurgencia de la izquierda. Aparece Epifanio Barazarte, doctor, general y caudillo, que se abrió paso a sangre y fuego “con su anillo que hace temblar las maderas”, heredero de la tierra trujillana con “nuestras sombras y nuestros escupitajos desde 1646, cuando comenzó todo”; padre de León Perfecto y Víctor Rafael, hechos en ese barro de la guerra entre liberales y godos; padre también de Salvador y José Eladio, el botarate, sobre quienes recae el despojo de las tierras familiares por parte de quienes en su contra usaron la casa de Dios como garita; abuelo de Nicolasito, empleado entre vejaciones por una firma de comercio en la era petrolera y bisabuelo de Andrés, quien se enfrenta al sistema y también a sí mismo “Se va. Se va solo. Con el maletín, las indicaciones, el miedo y el sudor”.

Al tiempo, “Las mujeres de la casa tenían la peor parte y en su recuerdo había como una permanente enfermedad”. Era la opresión y el desengaño del machismo que padecieron las Barazarte. La bisabuela Adelaida Saavedra enfermó de tanta infidelidad de Epifanio, el “toro padrote”; un esquinazo de Quintero frustró hasta la enajenación el dibujo de ilusiones y matrimonio de la tía Ernestina quien soñaba con irse “a las Europas”; la tía Hortensia dura e implacable, para quien “no hubo sol, ni luna, ni nunca tuvo quince años”; la tía Georgiana quien renunció al cosmopolitismo por la abnegación familiar; la prima Angélica que se casó con un Dios de la guerra; la madre que Andrés nunca conoció porque murió en el parto.

En contraste, está Delia, enmandarinada de amor, sacrificio y muerte de resplandores, gatillo en su conciencia revolucionaria. Delia, claridad, compromiso, acción, “con su mano descuidadamente en mi hombro como si quisiera comunicar ánimo y conmiseración para mi primera tarea”. Delia es quien impulsa el cambio definitivo en Andrés, quien la recuerda en el tránsito en que “los mil neumáticos hinchados vuelven a triturar papeles, colillas, a levantar el polvo que invade la avenida”.

Otro código, trascendente, es ese que comunica la ciudad, el que impone el entorno que asedia la psique del personaje. La publicidad, comercios, tensiones del sistema que ocultan las carencias sociales “y el palpando su maletín otra vez, con temor de que se escape, con temor de que vuele porque a veces lo siente como un animal de piel y pezuñas, animal que vuela, volando, según el plan ‘simpático’ que ahora estrena PanAm en lo alto del edificio donde se ofrece confort y seguridad”. La ironía con que el autor muestra la falsa felicidad del progreso, en una capital donde “los árboles obstaculizan el progreso material de la ciudad” y la gentes van “libres, presas, en sus cajas rodantes”, con una mirada cenital y yanqui que observa “los mejores ranchos: variedad, novedosa incorporación de materiales, latones que suenan brillantemente cuando cae la lluvia (…) Very good! It’s wonderfull!”.

Asimismo, el discurso de la baja autoestima social que dice “este país de vivos”, “este país no lo compone nadie”, donde “ Se vive pero se goza, mi hermanazo” y la mirada burguesa de que “aquí no hay necesidades, vale, el que quiere encontrar la moneda la encuentra” o “no tienen qué comer pero tienen televisor” y que habla también del “mejor país del mundo, todo está en regla, perfecto”, mientras a Caracas llegan provincianos orientales, maracuchos, llaneros, andinos, gente “dispuesta a parar su dinerito de la noche a la mañana en los trabajos rápidos que se lleva el viento” junto a otros provincianos del mundo, que habrán escuchado el rumor que también oyó Papá Salvador sobre ese “chorro” que hacía ganar dinero a montones, pero al que no dio crédito porque “eso del petróleo era otra mentira de los godos”.

“¿Por qué él, sin voluntad ni pericia? Andrés Barazarte, hijo de Nicolasito, nieto de Papá Salvador, biznieto de Epifanio”, es el cuestionamiento de quien lleva el maletín con la bomba y comprendía ya que la lucha no eran esquemas en las mesas de café, ni debates sobre el arte para las masas, porque ahora se trataba de disparar, de bombas molotov, de primeros auxilios, de amigos muertos, de elegir entre el frente universitario y la montaña, pero “Desde las elecciones la gente se ha ido rajando” y es que “las propias contradicciones de la burguesía importadora los hace jugar una partida doble de nacionalismo y entrega” y la vanguardia es “heredera de las luchas independentistas y las arriesgadas tropas conducidas por Zamora”.

Andrés es un antihéroe que se restea con la causa revolucionaria desde el amor y la redención familiar. “Aprendé, aprendé a hacer hombre”, dice la voz de Papá Salvador cuando termina de llegar al apartamento donde están los pertrechos de guerra urbana y una nota que dejan sus camaradas le indica que es muy tarde, y llegan los de la Digepol, y piensa en los golpes que recibirá “me desnudarán, me esposaran y me darán culatazos”, y piensa en Delia, pero mira también la metralleta colgando sobre la silla.

País portátil, fue llevada al cine en 1978 por Iván Feo, en una adaptación tan reveladora como la novela, intitulada con la extrapolación de una referencia hecha a la ciudad andina de Trujillo, por parte de José de Oviedo y Baños en su Historia de la conquista y población de la Provincia de Venezuela, cuando señalaba aquella “ciudad portátil” cuyos pobladores no le hallaban lugar, elemento que toma Adriano González León (1931-2008), natural de la ciudad de Valera, para desde la memoria local ofrecer una lectura de la realidad nacional, mérito laureado con el Premio biblioteca breve Seix Barral en 1968.

Aquel ejemplar de País Portátil que regaló Hugo a Adán, como el maletín de Andrés Barazarte, llevaba en sí mismo el símbolo de un legado que hoy trasciende el párrafo que cierra una inmortal dedicatoria: “Al final ―si es que hay final― el morral preñado parirá, de seguro, un país mejor. Como para sembrarlo. Que eche raíces. Que deje de ser portátil”.

10 años después de aquella navidad se estaban concretando los planes de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992; y 20 años después “ya había cosas bien importantes, muchas más, en esos morrales, que son los morrales del pueblo”, recordaba Adán Chávez el 15 de marzo de 2013, día del traslado de los restos mortales del líder socialista al Cuartel de la Montaña, luego de su fallecimiento el 5 de marzo. “Y si alguno de los dos”, recordaba en su emotiva despedida, “en algún momento, por alguna circunstancia, caía a la orilla del camino, es deber del otro tomar el morral y echárselo a cuestas y seguir andando. Lo tomé Hugo. ¡Aquí voy con tu morral, nojoda! ¡Viva Chávez carajo!”.

DesdeLaPlaza.com/Pedro Ibáñez