Los artistas ven el mundo tal cual el mundo es. Compran pan, beben agua, caminan bajo el sol, compran el pasaje en la taquilla, lidian con el vendedor malhumorado, aguantan la impuntualidad del autobús y el sucio del andén número dos. Alguien vende café a gritos y el artista de vez en cuando compra uno para saber que el café sigue siendo el mismo de siempre. Al artista le da hambre, se le acaba el dinero, se le derrama el frasco de agua en los pantalones y se seca las manos cerca de los bolsillos.

¿Qué busca el artista en ese viaje? No es un viaje místico interior, no es una metáfora del camino ni de los encuentros, ni de la partida y la llegada. Es un viaje “real” en autobús por las carretera de Venezuela. Un viaje con alcabalas y restaurantes destartalados, con terminales catastróficos y perros flacos.

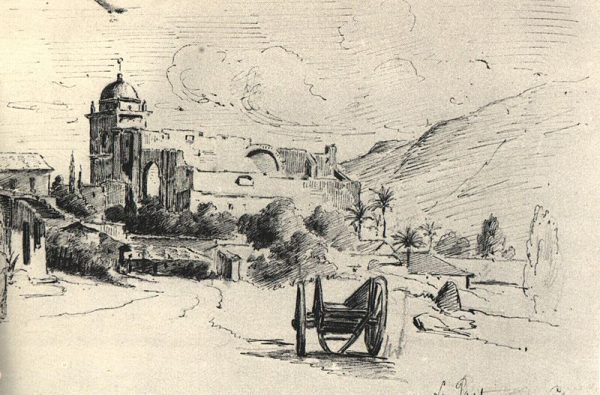

No es la expedición de Ferdinand Bellermann a las orillas del Orinoco, ni la de Camille Pizarro por los llanos, ni la de Nicolás Ferdinandov en busca del sol y de la muerte en el Caribe. Estas a su manera debieron tener los mismos ingredientes. Es un viaje en autobús a Barinas. Ni épica, ni trascendencia, ni iniciático, un simple viaje al llano por carreteras de asfalto y puentes de cemento con la atmósfera atiborrada de ruidos que pretender pasar como canciones y un vendedor de chiclets que sabe más que el mismo chofer del autobús.

La carne de cochino guinda de un gancho metálico a orillas de la carretera, hay botellas llenas de manteca, bolsas plásticas llenas de frijoles, auyamas prehistóricas guindando de enclenques tenderetes. Y el viaje no es místico, sino un viaje rupestre, un simple viaje como cualquier viaje. Pero el artista sentado en el puesto en el que la palanca que reclina el espaldar no funciona, reivindica su derecho natural a la épica.

Todo viaje es épico, piensa, todo viaje es un partir y un regresar, un movimiento geográfico y espiritual, un cambio en el paisaje. En el viaje no importa si es lejos o cerca, o si se va a Sabaneta o a Bakhtapur, a Cantaura o a Assis, todo viaje cambia el aire y por lo tanto el alma, es cosa de estar atento, vigilante a la militancia amorosa de encontrar los restos de civilización, los genes excitados de lo que vive en las calles, la gente en su cotidianidad biológica, en sus amasijos de ancestralidad y supervivencia, de pragmatismo y pasiones, de religiosidad y hambre, de liturgia automática e higiene.

Hay viajes famosos que quedaron para siempre en la literatura y en los ojos de la gente. Nos toca emprender otros viajes, unos que arranquen quizá en secreto, sin ninguna fanfarria y terminen más allá de nuestros tiempos en los verdaderos viajes que marcaron el camino. Pero nadie sabe la ruta ni tiene los mapas, no hay plan de caminos ni consejos sabios. Las distancias no están calculadas, ni el hambre, ni los obstáculos en el camino, ni las lenguas envenenadas, ni la sed que va a originar el polvo y el sol.

Por eso hay que andar atentos a todo, porque no sabemos si en la más pobre de los avisos de la carretera está la clave de ese viaje, que cercano o lejano es la savia que mueve al espíritu a seguir andando en tiempos de nubarrones y de desengaños.

No hay diferencia entre el artista y cualquier transeúnte. Quizá el artista tiene la desventaja de que más adelante comparta su bitácora con otros que también hicieron el viaje pero se guardan sus memorias y sus agonías para ellos solos.

DesdeLaPlaza.com/Oscar Sotillo Meneses