Abrir los ojos y encontrarte en una habitación que no es la tuya, acompañada de otros seres que no tienes ni la más remota idea de quienes son y haciendo un esfuerzo sobrehumano para recordar cómo llegaste allí, es una de las experiencias que debemos evitar cuando nos da por beber la vida.

Disimulo

Más allá del desembolso económico que implica «caerse a curda» en este o en cualquier país, lograr coincidir con amistades con agendas ultra ocupadas y compromisos familiares ineludibles o el llamado de la selva para asistir a las diversas locaciones con la promesa de una ingesta de alcohol segura, la energía invertida en aparentar estar sobrio, supera todo lo antes mencionado.

Numerosos estudios revelan que, la mayoría de las personas bajo el efecto del alcohol se les dificulta la expresión oral reflejado en un adormecimiento de la lengua que se arrastra llevándose por el medio las palabras, además de que pareciese que unos se tragara algunas sílabas y otras explotan a un volumen elevado, cuando logran salir. Sin duda, se afecta severamente prestar atención y mantener el equilibrio somos todos un poco de elefantes columpiándonos sobre la tela de una araña borracha.

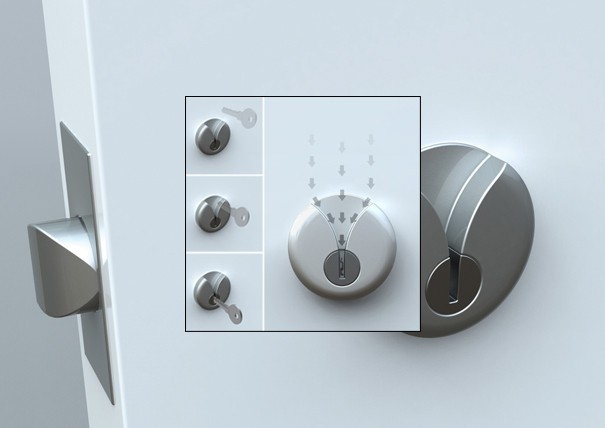

Una vez, luego de una celebración masiva en la plaza del rectorado de la UCV, llegué a mi casa algo alicorada. Me dispuse a introducir la llave en el cerrojo de la puerta y comencé a sentirme como en aquel concurso de televisión de los noventas donde, los estudiantes de varios colegios competían para ganarse premios que luego rifarían para pagar su fiesta de promoción. Podía sentir los reflectores en mi rostro, a pesar de que estaba todo oscuro. Logré enfocar el orificio y con la llave en la mano (toda sudada) y la metí. Suena la chicharra de error. Fallido el intento, porque era la llave del buzón de correo. Segundo intento. Escogí la llave correcta y parecía que tenía mal de Parkinson hasta que al fin pude abrir la puerta (sonido de algarabía y aplausos).

Entré sigilosamente a la casa, tratando de no tumbar nada y cuando llegué a mi cuarto puse el morral en la silla y cuando me fui a sentar en la cama para quitarme los zapatos (suena chicharra de error) calculé mal y fui a parar al piso, metiéndole una patada a la papelera de aluminio que hizo un escándalo del bueno y despertó a mi mamá, ella se acercó hasta mi habitación y prendió la luz, me vio tirada en el piso realizando varios intentos para levantarme pero que va, seguía sonando la chicharra esa. Desde la puerta me mira en su camisón azul y me dice

Mamá: «Ay hija, ¿qué tienes? ¿estás mareada?»

Yo: ¡¿mareada?! (Ya no tenía caso que intentara disimular) Jajajajaja nooooo mamá ¡yo lo que cargo es rolo ‘e pea!

El gesto de preocupación de mi madre, se transformó en un ceño fruncido eterno, acompañado de una cantaleta a la mañana siguiente. Cabe destacar que esta escena se repitió en varias oportunidades, con algunos matices.

No pare, sigue, sigue

Aun no sé si es que escogí a un grupo bochinchero y fiestero en la universidad, pero debo reconocer que la pasamos bien con y sin alcohol en nuestros organismos. Estoy convencida de que el vínculo de amistad se fortalece gracias al alcohol. No es lo mismo un conocido con quien bebes ocasional y socialmente, a una pana a quien has acompañado para cantarle la zona mientras hace pipí o le has aguantado el cabello mientras «saluda a Hugo»*.

Así ocurrió que en un viaje a la playa con mis amigos de la universidad, llegamos a llenar un botellón de agua con lo que denominamos La Guarapa Mardita, en ella mezclamos un sobre de tang de mora y otro de fresa, con todas las bebidas espirituosas, que cada quien se había traído de la casa y unas cuantas más que compramos en el pueblo de Río Chico en el estado Miranda. Llegamos un jueves de las últimas semanas de diciembre, acababa de ganar mi comandante y estábamos más que felices, nos llevamos la guarapa pa la orilla, nos sentamos a jugar dominó y no nos paramos hasta que anocheció y el hambre pegó.

Alguien había puesto una palangana de pasta y se le olvidó, entonces tuvimos que rescatar lo poco comible de la misma olla. Todo esto ocurría mientras un amigo tuvo la genial idea de adueñarse de un chinchorro y proteger con la vida la botella de vodka que quedaba. Luego vimos como uno salió corriendo uno desnudo pal patio a bañarse, mientras las muchachas seguían bailando lo que se escuchaba al fondo de un carro.

La mezcla entre el bronceador de aceite menen con canela y las botellas varias que nos tomamos en esos días fue letal. Se suponía que yo debía regresar para el 21 por que en mi casa celebramos el día del Espíritu de la Navidad y pues me tocó llamar para informar que quemaran las cartas y prendieran el incienso de mandarina sin mí. Cada noche era una lotería para ver quién se duchaba primero, aunque les confieso que me tocó dormir con el traje de baño puesto y llena de arena un par de veces, ya que el espíritu que andaba merodeando por ahí era el de Dionisio.

Luego los desayunos, almuerzos y cenas se basaron en grandes cantidades de empanadas que pagábamos al final del día (después de la pasta pegada ¿qué querían?) pero el bochinche y la pea seguían sin ningún vestigio de que iba a parar, había juventud y gaveras de cerveza suficientes para continuar con el bonche. Cada mañana decíamos: «hoy sí nos regresamos para Caracas» pero después que pisábamos la arena y nos pegaba un poquito el sol, nos daba calor, nos tomábamos una birra y chao, engrapábamos la pea con la del día anterior. Fue así como llegué el 24 de diciembre, con el cabello mojado, los pies llenos de arena, en traje de baño y gritándole a mi familia que ya estaba emperifollada: ¡FELIZ NAVIDAD!

*Saludar a Hugo: sin referirse a una persona en particular, se denota al sonido que uno hace mientras vomita. En ocasiones puede sustituirse por «Juan».